當寺開山能屋梵芸大和尚命日

1月14日 節分(福豆を用意します)

2月3日 大般若法要・瑞龍寺マルシェ

2月11日 涅槃会(釈迦命日)

2月15日 旭姫命日

2月18日 花まつり降誕会(釈迦誕生日)

4月8日 合同ペット供養

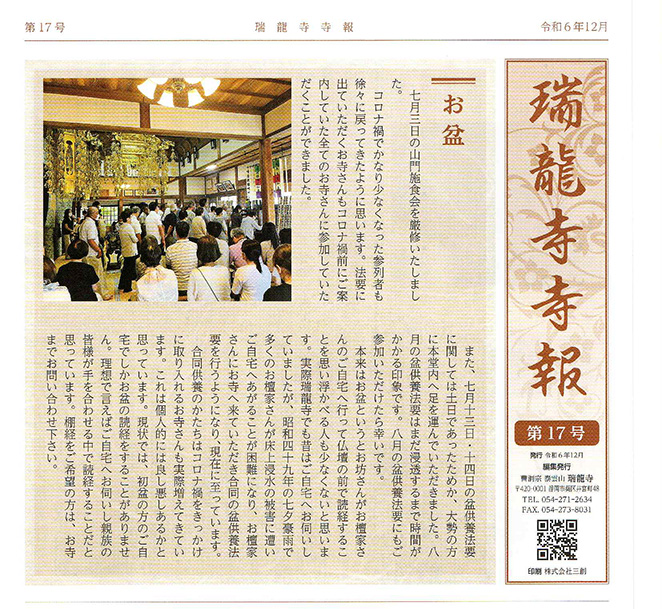

5月10日 山門施食会

7月3日 初盆巡回

7月3日~12日 盆供養法要

7月13日・14日 合同永代供養

7月14日・午後 盆供養法要

8月2日 水道町地蔵盆

*日時未定 達磨忌

10月5日 成道会(釈迦の悟り開いた日)

12月8日

瑞龍寺では、毎月写経会を開催させて頂いています。

参加者の皆様には般若心経を中心に、ご希望があれば般若心経以外の写経にも取り組まれています。

又、毎月般若心経から一人一文字選んで頂き、色紙にお書きいただき、参加者の皆様で一つの般若心経を作成しています。

どなたでも参加可能です。事前の予約なども不要です。

ご友人・お知り合いの方とご一緒にご参加いただけます。

毎月第4月曜日 朝9:30~

月3回 金曜日に、富原香桜先生のもと、草月流生け花教室を行っております。

ご興味のある方は、お気軽にお寺までお問合せ下さい。

毎月第1土曜日 朝7時〜。

檀信徒以外の方も参加出来ます。

参加条件は中学生以上。服装はゆったりとした格好でお願いします。

ーーーーー 詳しくはお寺にお問合せ下さい。 ーーーーー

報 告

主要内容

住職挨拶 得度式 大般若法要・瑞龍寺マルシェのご案内 副住職ボランティア報告 コラム「日常の仏教用語」

今まで、瑞龍寺にはまとまった沿革史がなく、不明なことが多かったため、調査して文書化し、記録を次の世代に引き継ぐことを目的に、瑞龍寺開創460年に当たる記念行事として「瑞龍寺史」を発刊するため、護持会役員会に「寺史調査委員会」を令和元年に立ち上げ、作業を行ってまいりました。

お陰様で、本年(2022)4月、「瑞龍寺史」を発刊することができました。

この「瑞龍寺史」が、瑞龍寺の歩みをたどるだけでなく、駿河国を中心とする静岡県の仏教普及の歴史を検証することによって、仏教の現代的意義と将来の可能性を考える一助になれば幸いです。

瑞龍寺史調査委員会 委員長 岩本賢二

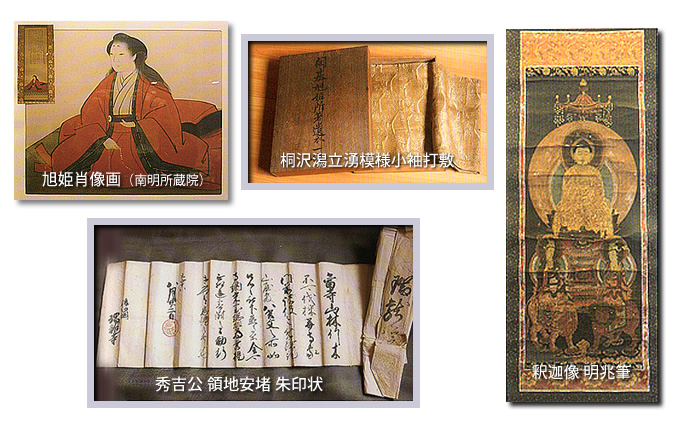

第1章 瑞龍寺のまじまり

第2章 波乱に満ちた旭姫の一生

第3章 旭姫死去、瑞龍寺に墓建立

第4章 秀吉、瑞龍寺に参詣

第5章 家康、駿府城で法門聴聞

第6章 道元禅師と曹洞禅の神髄

第7章 「正法眼蔵」の哲学と思想

第8章 駿河、遠江で禅宗拡大

第9章 豊臣、徳川両家寄進の寺宝

第10章 檀家制度、本末制度の確立

第11章 瑞龍寺にキリシタン灯篭

第12章 松尾芭蕉と時雨塚

第13章 駿河における俳諧の普及

第14章 瑞龍寺がある井宮町

第15章 戦後の歩み

第16章 コロナ渦下での460年事業

第17章 新たに芭蕉の句碑建立

第18章 落成法要、天井画を奉納

第19章 瑞龍寺の四季折々

主な寄贈先

(静岡市関係)

市長、市議会、教育委員会、文化財課、歴史文化課、東京事務所、文化振興財団

(静岡県関係)

県庁、県立図書館

(図書館)

市立図書館12館、県立図書館

(学校)

静岡大、浜松医科大、静岡県立大、駒沢大、静岡高、静岡商高、橘高

(寺院)

長源院など瑞龍寺関係20寺院、臨済寺、宝泰寺、南明院(京都)

(報道機関)

静岡新聞、毎日新聞、NHK静岡放送局、テレビ静岡

(その他)

徳川記念財団、静岡県俳句協会、静岡カトリック教会、井宮町自治会

.png)